中西方自然哲学如何处理自然科学的问题?

人类从诞生开始,就一直面临着各种各样的问题。总的来说,可以分成内部问题和外部问题两大方面。最根本的内部问题是起源问题,我们从哪里来;而最根本的外部问题,就是生存问题。面对复杂的自然界,生存首先就需要了解自然。这些重要的内部问题和外部问题,实际上构成了科学的主体。

我们熟知的科学,实际上是一个外来词,中国科学的原意,指的是科举之学。现在的科学一词意义源于日本,明治维新的教育家福泽喻吉用它来表示西方分科的学问。早先中国翻译英文Science一词直接音译为“赛因斯”,也就是当时陈独秀提出的“德先生”与“赛先生”中的“赛先生”。后来在近代中国经康有为【1】,严复【2】等人的译作而成为现在的意思。虽然按照目前的研究成果,人类都是从非洲东部起源,有着共同的祖先,但是在进入了人类文明发展之后,东西方对待自然的方法显然是有着巨大的差异的。

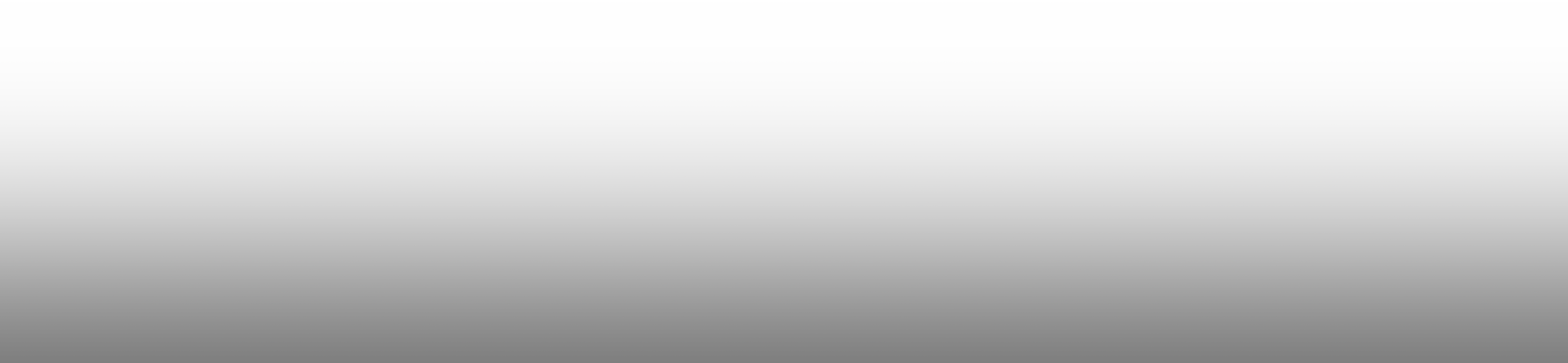

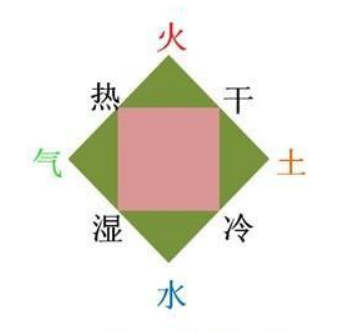

实际上,在东西方自然哲学的开端,人们都倾向于对自然界给出一个统一的解释。希腊哲学第一人泰勒斯和中国诸子百家第一人都认为水是万物之源。在其后,人们对世界的起源提出了各种各样的说法,非常具有代表性的是,东西方对自然本源的影响最为深远的理论都是和自然界中人经常接触的基本事物相关的:西方代表的四根说,将世界的本源认定为水火气土四大元素,辅以冷热干湿四种属性来解释世界的构成,而中国则是提出万事万物都是由“五行”——金木水火土构成的。这两种学说对于东西方社会的影响相当深远,特别是对自然的解释中——近代科学的发展中,也常常混杂着这些基本的概念【3】。

图1.西方的四根说与中国的五行学说

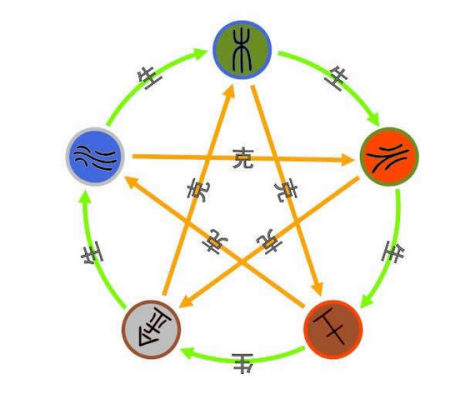

经过长时间发展之后,西方的哲学家认识到以当时人们的认知水平,无法对自然的规律进行整体的把握,于是就开始进行分类的研究。西方哲学的大家亚里士多德是最后一个系统地提出自然解释的自然哲学家,而其后的自然哲学家基本上将其精力集中在某一个或几个领域之内。在古罗马更替希腊文明之后,著名的文学家,同时也是大法官瓦罗将人们已有的知识分成了九类:文法、修辞、逻辑、几何、算术、天文、音乐以及医学与建筑,之后卡西奥多鲁斯将前七者称为七艺;作为亚里士多德时代与中世纪唯一桥梁的波埃修斯在此基础上,将哲学进一步细分,并称几何、算术、天文、音乐为四艺,其在中世纪成为标准的教材。在近代科学诞生之后,各个学科相继在经典力学体系独立之后成为科学,并发展至今。

图2.人格化的西方四艺

中国的情况和西方完全不同,从哲学上来说,中国文化受《易经》影响极深。早在新石器时代晚期,文字尚未成形时期,在器具的刻符上就已经出现了类似易经的八卦符号(浙江义乌桥头遗址,距今8000-9000年红山文化晚期)。《易经》的符号体系,实际上反映的是中国人看待事物的一种方法:认为万事万物都处于不断的发展变化过程中,有一个发展变化的过程。李约瑟本人称其为中国的“波动学说”【4】。五行学说相生相克的理论,更是通过其象器功用,将广泛联系的观点引入到中国人的思想之中。以联系,发展的观点去看待事物,是中国哲学一开始就与西方哲学不同之处。

五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |

五方 | 西 | 东 | 北 | 南 | 中 |

五色 | 白 | 青 | 黑 | 红 | 黄 |

五音 | 商 | 角 | 羽 | 徵 | 宫 |

五味 | 辛 | 酸 | 咸 | 苦 | 甘 |

五谷 | 谷 | 麦 | 豆 | 黍 | 稷 |

五虫 | 介 | 毛 | 鳞 | 羽 | 倮 |

五官 | 鼻 | 目 | 耳 | 舌 | 口 |

五脏 | 肺 | 肝 | 肾 | 心 | 脾 |

五常 | 义 | 仁 | 智 | 礼 | 信 |

图3.五行的象器功能

这些认识事物的差别,自然而然地反映到其了解自然的方法之上。对于整个自然界而言,在人类认识初期,就如同是一张巨大的未知图片,人们每每发现的新的知识只是零星的像素。西方的哲学倾向于将这张图片分成几个部分分别探索,不断加深,由点及面;而中国则在大致区分之后,不断地试图将不同的区域联系起来。

这一点在医学的发展中非常明显:对待“头痛医头,脚痛医脚”这种做法,中西医的看法是完全不同的,西医认为这种做法有的放矢,而中医认为只见树木不见森林。中国的这种发展方式明显不利于在各个方向上总结出更加简化的规律。我们所熟知的西方唯物主义哲学的发展明显地分成朴素唯物主义、机械唯物主义和辩证唯物主义三个阶段,对应的,实际上就是自然科学探索过程中这种由点到面的过程。

但是从另一个角度来看,自然界始终是一个完整的画卷,对待如此复杂的体系,分析的方法固然有助于快速了解各方面的规律,但是终归还是需要通过综合来进行更全面的把握。这一点在现代自然科学各个学科之间渗透很深的情况下更是重要。作为研究自然的方法,各种方法各有优点,也有不可避免的缺点。扬长避短,采用综合的方法和实事求是的态度,才能在自然科学探索的道路上走得更加顺畅。历史上西方对于自然界采用分析的方法分科研究作为整体的自然,虽然可以在具体领域走得更快,但是在自然整个图景的把握上,中国的哲学方法对于进一步地掌控自然,应用自然原理,将会发挥更大的作用。

参考文献:

【1】指康有为著的《日本书目志》

【2】指严复译的《天演论》

【3】比如化学最早的“燃素说”,物理的“热质说”,究其根本,还是四元素说中火元素的延续,卡文迪许作为氢元素的发现者之一,仍然固执地认为他发现的是脱燃素的水。

【4】李约瑟,《中国科学技术史》,科学出版社,2023